基本方針

従業員とともに(従業員への責任)

メックグループは、社是『仕事を楽しむ』をモットーに従業員がメックグループの一員であることに愛着と誇りを持つとともに、より多くの幸せを享受できる企業グループであり続けます。

労働環境

当社では人権尊重を前提にし、児童労働や強制労働など、人権を無視する扱いについては断固として禁止する旨を明文化しています。雇用の際には公的書類で年齢を確認するなど、不正の無いよう確実なルールづくりを行っています。

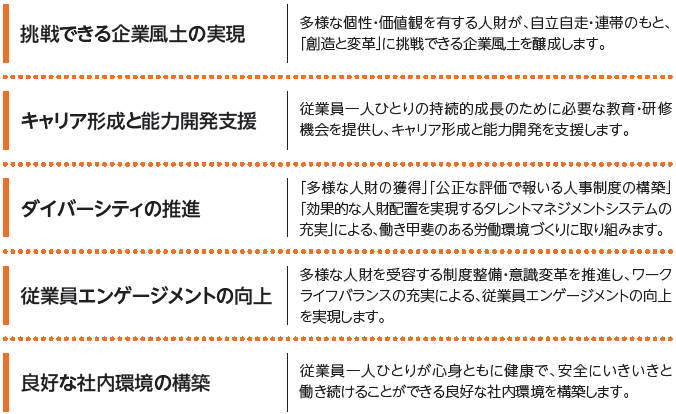

人材育成・社内環境整備方針について

短期・中期・長期的視点での人的価値の創出を目的とする人材育成・社内環境整備の取り組みとして、下記のとおり「人材育成・社内環境整備方針」を制定いたしました。

指標および目標

当社単体の目標であり、連結ベースでの目標は定めておりません。

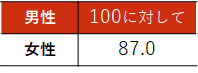

※当社では賃金体系を職位により設定しており、性別による賃金格差はなく、同職位における男性、女性の賃金は同一です。発生している格差は職位ごとの性別構成比の差に起因しています。

人権尊重の方針

当社では人権尊重を大前提にしており、児童労働や強制労働など、人権を無視する扱いについては断固として禁止する旨を明文化しています。雇用の際には公的書類で年齢を確認するなど、不正の無いよう確実なルールづくりを行っています。

ハラスメントや差別の防止

RBA行動規範に基づいて作成した、『労務・倫理ガイドライン』を全役職員に配布してハラスメント防止の意識啓発を行うとともに、ハラスメントの具体事例の周知や研修を行うなどしてハラスメント防止を図っています。なお、当ガイドラインには国籍や出身、性別、性的マイノリティ(LGBTQ+)などで雇用や昇進、昇給などにおける差別的な行為を行わない旨も明記しています。

結社の自由

当社には労働組合はありませんが、法律に従った従業員の権利(団体交渉への参加など)を尊重することを宣言しています。

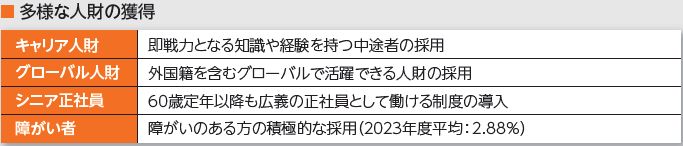

ダイバーシティ&インクルージョン

当社では、年齢・性別・人種・国籍・障がいの有無を問わず、多様な個性・価値観や考えを持った人財が、当社のイノベーションや成長の原動力として活躍できる企業を目指し、ダイバーシティ&インクルージョンに積極的に取り組んでいます。

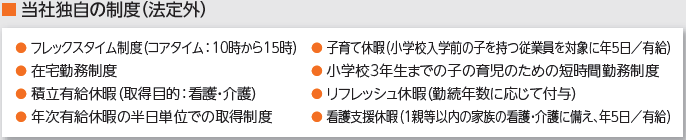

ワークライフバランス

当社では、就業に関する各種制度を導入し、従業員の柔軟な働き方の実現に取り組んでいます。

さまざまな取り組み

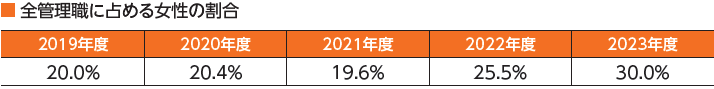

女性活躍

当社は創業以来、さまざまなライフステージにおいても、女性が継続して能力を発揮し、活躍できる組織風土の醸成に力を入れており、「なでしこ銘柄」※にも2015年度、2016年度と過去2度選定されています。当社は創立以来、一貫して性別の区別のない人財登用を推進しており、正規従業員は全員総合職として単一の賃金テーブルを運用しております。男女の賃金格差は、男性100に対し、女性89.3となっています。当社では賃金体系を職位により設定しており、性別による賃金格差はなく、同じ職位における男性、女性の賃金は同一です。発生している格差は職位ごとの性別構成比の差に起因するものです。また、管理職全体に占める女性管理職比率も2024年度で26.3%を占めており、女性上司も珍しくありません。

これからも、性別を問わず、能力・適性を踏まえた登用を推進していきます。

※「なでしこ銘柄」とは、経済産業省と東京証券取引所が「女性活躍推進」に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として選定するものです。

男女の育児休業取得推進

育児休業制度は1991年度に設けられました。以後、女性の育児休業取得は100%を更新しています。男性の育休取得は2008年度が第一号です。それ以降、必要に応じて取得されてきましたが、2020年度からは会社として男性の育児への主体的参加を促し、仕事と育児の両立に対する理解を浸透させています。社員一人ひとりの自律的な働き方の実践へとつなげ、より生産性の高い職場環境を構築していきます。

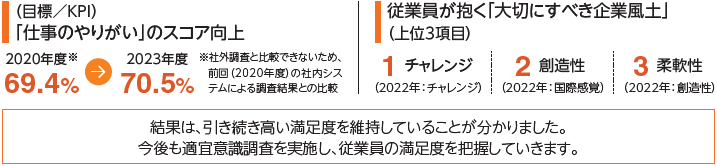

従業員意識調査

当社では、従業員(派遣社員含む)の満足度を測り、労務施策等に活かすべく、多年にわたり意識調査を実施しています。2024年度も、引き続き高い満足度を維持していることが分かりました。今後も適宜意識調査を実施し、従業員の満足度を把握していきます。

回答率:約80%

ESGの様々な数値データについては、こちらをご覧ください。

ESGデータ